AKTUELL 2025

80 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz

Ein Festakt würdigt 10 Jahre »Denken ohne Geländer« in Stendal

Sonnabend 25.1., 18 Uhr / Theater der Altmark, Großes Haus

Bitte klicken Sie auf eines der Bilder, um es zu vergrößern. | Fotos: Edda Gehrmann

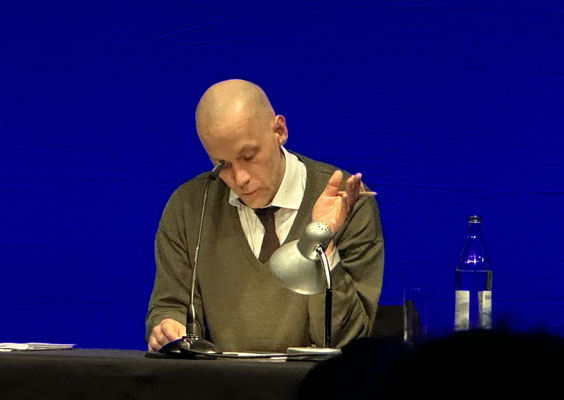

Anerkennung und Dank von Justizministerin und Oberbürgermeister, Musik und ein Gespräch mit einem renommierten Soziologen aus Israel – im Theater der Altmark ist am Sonnabend das Jubiläum der Veranstaltungsreihe »Denken ohne Geländer« mit einem Festakt gewürdigt worden.

Die Intendantin des Theaters der Altmark, Dorotty Szalma, eröffnete den Festakt am Sonnabend in Stendal. Zehn Jahre »Denken ohne Geländer« sind ein Jahrzehnt des Erinnerns an den Zivilisationsbruch und seine Bedeutung in der Gegenwart. Zehn Jahre, in denen tausende Kinder, Jugendliche und Erwachsene sich mithilfe von Filmen, Theaterstücken, Vorträgen und Workshops mit altem und neuem Antisemitismus, mit unterschiedlichen Erinnerungskulturen und deutsch-jüdischer Geschichte befasst haben.

Ein Jahrzehnt, das »aufzeigt, was aus Hingabe und Begeisterung erwachsen kann.« Mit diesen Worten drückte Landesjustizministerin Franziska Weidinger am Sonnabend im Theater der Altmark ihre Wertschätzung für eine Veranstaltungsreihe aus, die einzigartig in Sachsen-Anhalt ist. Die Hochschule Magdeburg-Stendal, das TdA und die Landeszentrale für politische Bildung gestalten seit 2016 rund um den 27. Januar, den Tag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz, ein Programm gegen das Vergessen und für Menschlichkeit. Der Schwerpunkt liegt in der Hansestadt Stendal, Veranstaltungsorte finden sich aber auch in beiden altmärkischen Landkreisen. Franziska Weidinger, die in Vertretung des terminlich verhinderten Ministerpräsidenten Reiner Haseloff gekommen war, stellte in ihrer Rede »eindeutig und zweifelsfrei« klar, dass den »absolut haltlosen Forderungen« der AfD, die Landeszentrale für politische Bildung abzuschaffen, im Land Sachsen-Anhalt entschieden entgegengetreten wird. Für dieses Statement erntete sie kräftigen Applaus.

Die Landeszentrale gestaltet »Denken ohne Geländer« von der ersten Stunde an mit, vor allem in Person der stellvertretenden Direktorin Cornelia Habisch. Im Interview mit ihr wollte Moderatorin Antonia Kaloff vom MDR wissen, wie man junge Menschen für die Auseinandersetzung mit der Geschichte gewinnt. Cornelia Habisch sprach von der sehr großen Wirkung, die Berichte von Zeitzeugen, auch in medialer Form, haben: »Sie motivieren ganz viele Jugendliche, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen.« 14 Veranstaltungen in Grundschulen, Sekundarschulen, Gymnasien und im Berufsschulzentrum des Landkreises Stendal hat »Denken ohne Geländer« 2025 im Programm, die sich mit dem geistigen Erbe der Auschwitz-Überlebenden Batsheva Dagan befassen. Sie starb 2024 im Alter von 100 Jahren in Israel. Ursprünglich sollten es zehn Workshops sein – die Nachfrage von Schulen aus der gesamten Altmark war enorm hoch.

Für Stendals Oberbürgermeister Bastian Sieler ist die Begegnung mit dem Holocaust-Überlebenden Mieczysław Grochowski aus Polen das Ereignis, auf das er im aktuellen Programm besonderen Wert legt. Im Rückblick auf 10 Jahre »Denken ohne Geländer« zeigte er sich stolz darauf, »dass das Miteinander, die Verzahnung der unterschiedlichsten Akteurinnen und Akteure aus Kultur und Bildung so beispiellos funktioniert.« Geehrt wurden dabei Aud Merkel und Jürgen Lenski, die über viele Jahre die Veranstaltungswoche koordinierten bzw. administrativ ermöglichten. Sieler dankte auch den Förderern, in erster Linie dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, das mit Mitteln aus dem Landesprogramm »Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit« dieses Projekt ermöglicht.

Im Austausch zwischen dem Ehrengast des Abends, dem israelischen Soziologen Natan Sznaider, und Katrin Reimer-Gordinskaya von der Hochschule Magdeburg-Stendal, ging es ums deutsch-jüdische Gespräch seit der Aufklärung bis in die Gegenwart. Was mit Lessing und dem in Dessau geborenen Mendelssohn begann, wurde in der Gestalt von Nathan dem Weisen bald zu einem unerreichten Wunschbild. Juden, die sich durch Assimilation Anerkennung verschaffen wollten, blieben von jener »Toleranz« abhängig, die ihnen alsbald entzogen wurde. Und die, die in der Tradition weiterlebten, blieben bedroht. Weder Unsichtbarkeit noch Sichtbarkeit boten Sicherheit. Dieses Dilemma zwischen Anpassung und Autonomie steht im Zentrum des jüngsten Buches von Sznaider, »Die jüdische Wunde« (2024). An ihm wird die Ambivalenz der Moderne deutlich, die in der Katastrophe des Holocaust mündete.

Als Hannah Arendt 1959 den Lessing-Preis erhielt, sollte sie den Deutschen den Weg zurück in den Humanismus des 18. Jahrhunderts ebnen. Diese ihr zugedachte Rolle erfüllte sie, die das »Denken ohne Geländer« zu praktizieren suchte, nicht. In ihrer Rede über »Menschlichkeit in finsteren Zeiten« erteilte sie dem Wunsch nach einer »Rückkehr des Nathan« eine Absage. Vielmehr gab sie eine „jüdische Antwort auf die deutsche Frage“, so Sznaider. Eine »Bewältigung« des Holocaust ist ihr zufolge nicht möglich: »Das Höchste, was man erreichen kann, ist zu wissen und auszuhalten, dass es so und nicht anders gewesen ist, und dann zu sehen und abzuwarten, was sich daraus ergibt.« Ob angesichts dessen im Reden zwischen Juden und Deutschen die Illusion oder Wirklichkeit eines Gesprächs entsteht, bleibt offen. Die Möglichkeit dazu umreißt Arendt indes auch: »Im Gespräch manifestiert sich die politische Bedeutung der Freundschaft und der ihr eigentümlichen Menschlichkeit.« So lautet auch das Motto der diesjährigen Veranstaltungswoche.

Mit dem Festakt, bei dem auch die Bundestagsabgeordneten aus der Altmark, Dr. Herbert Wollmann (SPD) und Dr. Marcus Faber (FDP) zu Gast waren, ist »Denken ohne Geländer« 2025 eröffnet.

AM HISTORISCHEN ORT

Rundgang Außengelände und Besuch der Ausstellung im Dokumentationszentrum

Sonntag 26.1., 11 Uhr / Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe Gardelegen

Blick in die Dauerausstellung »Gardelegen 1945. Das Massaker und seine Nachwirkungen« der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe Gardelegen

Das Team der Gedenkstätte Gardelegen lädt am Sonntag, 26. Januar 2025, zur ersten Sonntagsöffnung in diesem Jahr ein. Von 11 bis 17 Uhr ist das Dokumentationszentrum für Einzelbesucher zugänglich. Das Außengelände der Gedenkstätte kann den ganzen Tag über besichtigt werden.

Um 11 Uhr beginnt vor dem Eingang des Dokumentationszentrums ein ca. 90-minütiger, kostenfreier Rundgang über das historische Außengelände. Anschließend findet ein gemeinsamer Besuch der Dauerausstellung »Gardelegen 1945. Das Massaker und seine Folgen« im Dokumentationszentrum statt.

Die Gedenkstätte erinnert am historischen Tatort an das Massaker von Gardelegen am 13. April 1945, bei dem kurz vor Kriegsende mehr als 1.000 Häftlinge aus den KZ-Komplexen Mittelbau und Neuengamme in der Isenschnibber Feldscheune ermordet wurden. Es handelt sich um eines der größten nationalsozialistischen Verbrechen in Europa im Zusammenhang mit den Todesmärschen kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs.

Der Besuch der Gedenkstätte Gardelegen und des Dokumentationszentrums ist kostenfrei.

Der Begleitkatalog zur Dauerausstellung ist an der Information in deutscher, englischer, französischer und polnischer Sprache erhältlich.

Freiwillige Spenden für die Bildungsarbeit der Gedenkstätte sind willkommen und werden dankbar entgegengenommen.

Mehr erfahren: Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe Gardelegen

JUSTIZMORD IN STUTTGART

Die Wahrheit über Joseph Süßkind Oppenheimer / Let’s talk about Jetzt!

Sonntag 26.1., 18 Uhr / Theater der Altmark, Kleines Haus

Foto: Edda Gehrmann (Lesung/Gespräch)

Als die Gerichtsreporterin Raquel Erdtmann erfuhr, dass im Stuttgarter Staatsarchiv die historischen Prozessakten zum Fall Joseph Süßkind Oppenheimer lagern, begab sie sich auf die Suche nach der wahren Geschichte. Die fast 300 Jahre alten Dokumente füllen acht Regalmeter. Akribisch arbeitete sie sich durch Anklageschriften, Protokolle und andere Belege zu einem elf Monate dauernden Schauprozess im 18. Jahrhundert, an dessen Beginn das Todesurteil bereits feststand.

Mit ihrem Buch »Joseph Süßkind Oppenheimer – Ein Justizmord« (2024, Steidl Verlag) war Raquel Erdtmann am 26. Januar 2025 um 18.00 Uhr zu Gast bei »Let’s talk about Jetzt!« im Theater der Altmark. Im Gespräch mit TdA-Intendantin Dorotty Szalma und der Lesung von Auszügen offenbarte sich, wie detailreich, spannend und berührend Raquel Erdtmann die Geschichte des Schauprozesses rekonstruiert. Sie erzählt, wer der Mensch Joseph Oppenheimer war, bevor er zur literarischen Figur in Lion Feuchtwangers »Jud Süß« und zum antisemitischen Feindbild im gleichnamigen Propagandafilm der Nazis wurde.

Sieben Jahre lang beschäftigte sich die Autorin mit den Recherchen. In den historischen Dokumenten lernte sie einen stolzen, erfolgreichen Mann kennen, der sich in einer Zeit sehr strenger Restriktionen für die jüdische Bevölkerung sowohl den Kleidungsvorschriften widersetzte als auch seinen Wohn- und Geschäftssitz in Frankfurt/Main außerhalb der Judengasse nahm, einen Freigeist, der mit seinem ganzen Denken, nicht nur in der Finanzwirtschaft, seiner Zeit voraus war. Als 1733 der Thron von Württemberg überraschend an Herzog Carl Alexander fiel, für den Oppenheimer zuvor bereits als Privatbankier gearbeitet hatte, wird er dessen Finanz- und Wirtschaftsberater. Der neue württembergische Regent ist als Katholik und mit seinen umfangreichen wirtschaftlichen Reformplänen, die teils gegen die Verfassung verstoßen, jedoch auch ein Außenseiter. Kurz nach Carl Alexanders plötzlichem Tod bei einer Karnevalsfeier 1737 wird sein Geheimer Finanzrat Joseph Süßkind Oppenheimer verhaftet und des Landesverrats beschuldigt.

Die Behörden erfinden ständig neue Vorwürfe, können Oppenheimer aber keine Vergehen nachweisen. Der Angeklagte, der in den Akten häufig nur »der Jude« oder »der Hebräer« genannt wird, hat dennoch keine Chance. Schon zu Beginn des Prozesses ist die Versteigerung seines Hausrates in vollem Gange. Seine Hinrichtung am 4. Februar 1738 in Stuttgart wird wie ein Volksfest gefeiert. Der Galgen ist mit 12 Metern und 49 Leitersprossen der höchste im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Noch auf dem Weg dorthin wehrt sich der von den grausamen Haftbedingungen und ständigen Anfeindungen ausgezehrte Oppenheimer.

Fast 200 Jahre, bis 1918, waren die Prozessakten unter Verschluss. Nur sehr wenige haben sich danach dafür interessiert, weiß Raquel Erdtmann. »Oppenheimer ist direkt nach seinem Tod zu einer Symbolfigur des Antisemitismus geworden. Das ist der Jude, der heimliche Herrscher hinter den Kulissen, der heimliche Strippenzieher. Diese Idee von der jüdischen Weltverschwörung stirbt ja einfach nicht aus«, sagt sie. Mit ihrer Beharrlichkeit und berufsbedingter Faktentreue hat sie Joseph Süßkind Oppenheimer seine Geschichte zurückgegeben

Weitere Informationen:

Joseph Süßkind Oppenheimer. Ein Justizmord - Raquel Erdtmann – Steidl Verlag

GEGEN DAS VERGESSEN

Gedenkveranstaltung zur Befreiung von Auschwitz und Ausstellungseröffnung

Montag 27.1., 16 & 17 Uhr / Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe Gardelegen

Am 27. Januar 2025, dem Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, wird um 17 Uhr die Ausstellung »Auschwitz. 80 Jahre danach. Erinnern und Lernen« im Dokumentationszentrum der Gedenkstätte eröffnet.

Die Ausstellung widmet sich der bleibenden Aufgabe, die Erinnerung an die Verbrechen von Auschwitz wach zu halten und zugleich Perspektiven für eine aktuelle Auseinandersetzung zu entwickeln, die auch künftige Generationen erreicht. Im Mittelpunkt des Projektes steht die Präsentation von Bildern und Texten, die von Schülerinnen und Schülern aus Sachsen-Anhalt während ihrer Gedenkstättenfahrten entstanden sind. Diese einzigartigen Eindrücke und Reflexionen vermitteln eine intensive Auseinandersetzung mit der Thematik und zeigen, wie sich junge Menschen mit der Vergangenheit auseinandersetzen und daraus lernen.

Die Ausstellung wird vom 27. Januar bis 13. März 2025 zu sehen sein und versteht sich als zentraler Beitrag zur Erinnerungs- und Bildungsarbeit in der Region.

Die Eröffnung schließt sich unmittelbar an die Gedenkveranstaltung anlässlich des bundesweiten Gedenktages an die Opfer des Nationalsozialismus an, die ebenfalls an diesem Tag ab 16 Uhr in der Gedenkstätte stattfindet.

JÜDISCHE GESCHICHTE(N) IN DER DDR ZWISCHEN HOFFNUNGEN UND ENTTÄUSCHUNGEN

Vortrag zur Eröffnung einer Interview-Präsentation mit Dr. Lutz Fiedler

Dienstag, 28.1., 16 Uhr / Stadtbibliothek Stendal

Wie haben Jüdinnen und Juden ihren Alltag in der DDR erlebt? Was haben sie sich nach der Schoa vom Sozialismus erhofft? Wurden ihre Hoffnungen erfüllt oder enttäuscht? In Interviews des Jüdischen Museums Berlin berichten Zeitzeug*innen von ihren Erfahrungen. Einen Teil dieser Video-Dokumente stellt das Museum während der Veranstaltungsreihe »Denken ohne Geländer« für eine Präsentation in der Stendaler Stadtbibliothek zur Verfügung. Eröffnet wird sie am 28. Januar um 16.00 Uhr mit einem Vortrag des Historikers Dr. Lutz Fiedler vom Moses-Mendelsohn-Zentrum Potsdam.

»Die Geschichte von Jüdinnen und Juden in der DDR ist in den vergangenen Jahren aus vielerlei Gründen auf neues Interesse gestoßen. Gerade nach der Katastrophe des Holocaust wirft die Betrachtung der verschiedenen Lebenswege ostdeutscher Jüdinnen und Juden schließlich zahlreiche Fragen auf«, sagt der Experte für jüdische Geschichte, der bereits mehrfach bei »Denken ohne Geländer« seinen Wissensschatz teilte. Sein Vortrag gibt einen Einblick in Hoffnungen, Enttäuschungen und Neuorientierungen der jüdischen Remigranten, ihrer Kinder und Enkel. Er eröffnet auch einen Blick auf jüdische Erfahrungen am Ende der DDR und der folgenden Phase von Wende und Wiedervereinigung. Ein neues jüdisches Selbstbewusstsein kam im Sommer 1986 mit der Gründung der Gruppe »Wir für uns« zum Ausdruck.

Die Interviews des Jüdischen Museums, die bis zum 8. Februar in der Stendaler Stadtbibliothek angesehen werden können, machen ostdeutsch-jüdische Geschichte in persönlichen Erinnerungen greifbar. Aufgezeichnet wurden sie von der israelischen Regisseurin Yael Reuveny. Der gebürtige Leipziger Chaim Adlerstein, Enkel eines Überlebenden der Schoa, berichtet z. B. darüber, wie er in seiner Kindheit mit Gleichaltrigen aus den jüdischen Gemeinden in der DDR das Sommerlager in Glowe auf Rügen besuchte. Auch Kinder aus der Jüdischen Gemeinde Magdeburg fuhren regelmäßig dorthin. Andrea Tatjana Wigger, Jahrgang 1973, Enkelin einer zurückgekehrten England-Emigrantin, erzählt, wie sie in der Schule ein Plakat zum Thema Antisemitismus gestalten wollte, von der Lehrerin aber zu hören bekam: »Es gibt keinen Antisemitismus.« Und die 1960 geborene Bildhauerin Marion Kahnemann schildert ihren ersten Besuch in der jüdischen Gemeinde in Dresden und ihre Erinnerungen an das Gemeindeleben.

Der Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten der Stadtbibliothek Stendal (Mönchskirchhof 1):

Montag, Dienstag und Donnerstag: 10.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr

Freitag: 10.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.00 Uhr

Samstag: 09.00 – 12.00 Uhr

Weitere Informationen:

Stimmen aus der DDR | Jüdisches Museum Berlin

Jüdische Geschichte[n] in der DDR

VON DEN NAZIS TRENNT MICH EINE WELT

Lesung aus den Tagebüchern von Hermann Stresau

Dienstag 28.1., 19.30 Uhr / Theater der Altmark, Kleines Haus

TdA-Dramaturg Roman Kupisch las am Dienstag, 28. Januar, im Kleinen Haus aus den Tagebüchern von Hermann Stresau. Erstmals 1948 veröffentlicht und damals wenig beachtet, kam 2021 unter dem Titel »Von den Nazis trennt mich eine Welt. Tagebücher aus der Inneren Emigration 1933 – 1939« eine Neuauflage heraus. Ein zweiter Band umfasst die Kriegsjahre 1939 bis 1945. Stresaus Aufzeichnungen bieten die Möglichkeit, unverstellt auf die Geschehnisse zu blicken, von denen ihr Autor bei der Auseinandersetzung mit seiner Zeit nicht wissen konnte, wohin sie führen werden – auch wenn er, der freiwillig in den 1. Weltkrieg gezogen war, den nächsten Krieg früh voraussah.

Im Stil eines Intellektuellen der 1930er-Jahre, am Schreibtisch unter der Leselampe, traf Roman Kupisch den spöttisch-intellektuellen Ton des Germanisten, Schriftstellers und Übersetzers Hermann Stresau (1894-1964). Dieser ist Bibliothekar in Berlin, bis er 1933 wegen mangelnder Nähe zum Nationalsozialismus seine Arbeit verliert. In die NSDAP einzutreten oder sich der SA anzuschließen, um seine Lage zu verbessern, kommt für ihn nicht infrage, seine Heimat zu verlassen ebenso wenig. In seinen Tagebüchern beschreibt er mit scharfer Beobachtungsgabe, wie sich Deutschland und sein persönliches Umfeld verändern. »Es war vor allem nicht leicht, inmitten eines grandios aufgeblähten Machtsystems zu leben, inmitten eines geistigen Terrors, einer phantastischen Lügenhaftigkeit, innerlich abseits, bemüht, sich nicht blenden zu lassen, auch nicht von scheinbaren Vorzügen und Erfolgen«, notiert Stresau im Vorwort.

Wenngleich er ein Mensch mit durchaus patriotischem Einschlag war, widerstrebte der Nationalsozialismus seinem moralischen Kompass. Die Bücherverbrennung, über die er in seinem Eintrag vom 15. März 1933 schreibt, löst Abscheu aus beim Intellektuellen und Bibliothekar Stresau. Den Parteitag der NSDAP schildert er am 9. September 1933 als »Faschingszauber«, als eine »sprachliche Begriffsinvasion« voller sinnentleerter Phrasen, »blutleer und dumm«.

Roman Kupisch lässt die Zuschauer an der Verwunderung teilhaben, mit der Hermann Stresau die schleichenden Veränderungen in der Gesellschaft beobachtet, z.B. die Zunahme der Hakenkreuze an den Jacketts und die Unterschriften unter Briefen, die jetzt »Heil Hitler!« oder »Mit deutschem Gruß!« lauten. In seiner Wahrnehmung sind die wenigsten Deutschen überzeugte Parteigenossen, er sieht sie vielmehr als »wildgewordene Spießer«, die sich aus Opportunismus und Karrieregründen der NSDAP anschließen. »Hermann Stresau stellt immer wieder fest, wie wenig überzeugt die Leute sind, aber trotzdem mitmachen. Er tut das eben nicht, auch auf die Gefahr hin, mehr zu verlieren als seine Anstellung«, sagt Roman Kupisch. Auch auf den Umgang mit den Juden hat Stresau sehr früh sehr kritisch geblickt. In seinen Aufzeichnungen finden sich zwar immer wieder stereotypische Darstellungen von Juden im allgemeinen und teils auch antisemitische Klischees, doch er zeigt sich von der »Unmenschlichkeit und Gemeinheit« der nationalsozialistischen Judenverfolgung betroffen. Seinen Aufzeichnungen ist somit auch zu entnehmen, was ein Nicht-Betroffener antisemitischer Maßnahmen in Deutschland mitbekommen und darüber empfinden konnte.

In manchen Textpassagen scheint die Stimmung einen unheimlichen Bezug zur Gegenwart zu haben, etwa wenn eine dreiundzwanzigjährige Bekannte von Stresau gefragt wird, warum sie denn die NSDAP wählte und sie u.a. antwortet: »Ich will, dass es wird, wie es früher war!« Parallelen zwischen dem Erleben Stresaus und dem Empfinden der Zuschauer in Bezug auf die politische Entwicklung vor den Bundestagswahlen im Februar 2025 spielten auch im Publikumsgespräch eine Rolle, das sich an die Lesung anschloss.

Mehr Information:

Von den Nazis trennt mich eine Welt von Hermann Stresau | Klett-Cotta

Dota singt Mascha Kaléko

Konzert führte quer durch das Werk der jüdischen Dichterin

Freitag, 31.1., 20 Uhr / Katharinenkirche Stendal

Fotos: Edda Gehrmann

Mit Dota und ihren Mascha-Kaléko-Vertonungen haben die Veranstalter von »Denken ohne Geländer«, in diesem Fall die Landeszentrale für politische Bildung, einen Nerv getroffen. Die Katharinenkirche in Stendal war am Abend des 31. Januar 2025 ausgebucht. Sängerin Dota Kehr und Gitarrist Jan Rohrbach führten das gebannte Publikum von den frühen Gedichten bis zum Nachlass quer durch das Werk der jüdischen Dichterin Mascha Kaléko, die 1933 mit ihrem »Lyrischen Stenogrammheft« berühmt wurde und 1938 vor den Nazis aus Deutschland fliehen musste. Die Sehnsucht nach der Heimat begleitete sie lebenslang und spiegelt sich in vielen ihrer Texte, ebenso wie das Sehnen nach Liebe.

Dota Kehr und ihre Band haben Mascha Kaléko mittlerweile zwei Alben gewidmet. Ausgelöst hat das ein Fan, als er der Berliner Musikerin auf einem Konzert ein Büchlein der jüdischen Autorin zusteckt. Dota ist begeistert von der Direktheit der Gedichte und der Verknappung der Sprache. Sie holt die Erlaubnis von Kalékos Nachlassverwalterin ein und fragt befreundete Songwriter*innen, ob sie mitmachen wollen. Die erste Platte erscheint 2020 und hält sich acht Wochen in den Albumcharts, drei Jahre später folgt Album Nummer 2: »In den fernsten der Fernen«. Es verwundert nicht, dass es der Sängerin leichtfällt, diesen Texten ihre Stimme zu leihen. Beide Frauen erzählen nicht von Mythen und fernen Sphären, sondern von Menschen. Kaléko spricht von Kassenpatienten und Dota von schwangeren Frauen im Baumarkt.

Das musikalische Kleid, das Dota für die lebensnahe, nicht selten ironische Lyrik Mascha Kalékos geschneidert hat, sitzt perfekt. Da ist viel Melancholie im Spiel, aber auch sprühende Lebensfreude, etwa wenn die Sängerin den Text vom grundlosen vergnügt sein interpretiert. Mehr als 200 Gäste in der Katharinenkirche erlebten nicht nur zwei wunderbare Musiker, die sich sensibel der Gedichte einer der größten deutschen Lyrikerinnen annahmen, sondern auch Menschen mit klarer humanistischer Haltung. Im letzten Drittel des Konzerts spielten sie Titel mit eigenen Texten, darunter ein Song, den Dota Kehr im vergangenen Jahr für eine Demonstration schrieb. »…weil es nie wieder passieren darf, dass eine Lehre von 1933 in die Köpfe einsickert, weil wir eine Gesellschaft wollen, in der alle frei und sicher sind, egal welcher Hautfarbe oder Religion, weil es keine Bürger erster und zweiter Klasse geben darf, weil Hass keine Meinung ist…«, heißt es darin. Der Refrain »Wir sind die Brandmauer« wurde in der Katharinenkirche von vielen Stimmen mitgesungen.

Prof. Katrin Reimer-Gordinskaya von der Hochschule Magdeburg-Stendal und Dorotty Szalma, Intendantin des Theaters der Altmark, nutzten die Bühne, um vor großem Publikum ihrer Mitstreiterin Cornelia Habisch, stellvertretende Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt, für ihr Engagement zu danken. Alle drei Institutionen veranstalten seit zehn Jahren die Veranstaltungsreihe »Denken ohne Geländer« und Cornelia Habisch ist von Beginn an dabei.

»RISHI« Premiere

Schauspiel von Kees Roorda (ab 14 Jahren), Regie: Nicola Bremer und Wiebke Heeren

Samstag, 1.2., 19.30 Uhr / Amtsgericht Stendal, Justizzentrum »Albrecht der Bär«, Scharnhorststraße 40

Im ausverkauften Saal des Stendaler Amtsgerichtes erlebte am 1. Februar Kees Roordas Stück »Rishi« seine Premiere im Rahmen von »Denken ohne Geländer«.

Das Urteil ist gefällt. Der Todesschütze wird freigesprochen. Der Fall scheint abgeschlossen. Doch durch dieses Urteil wird die Frage nach Gerechtigkeit, Schuld und Rassismus nicht etwa beantwortet, sondern erneut aufgeworfen. Rishi, 17 Jahre, indischer Abstammung, ist von einem Polizisten auf einem Bahnhof in Den Haag erschossen worden. Es war Notwehr, sagt der Schütze. Es war eine Hinrichtung, sagt der Schulfreund. Die Frage nach der Schuld wird gestellt. Viele Stimmen kommen zu Gehör, die Kollegen des Polizisten, die Verwandten von Rishi. Jeder erzählt eine andere Geschichte und jede könnte die einzig wahre sein. Das Urteil fällt der Zuschauer.

In »Rishi« gelingt es Kees Roorda, alle Perspektiven schlüssig und nachvollziehbar zu beschreiben: Das Umfeld des Schützen und des erschossenen Jungen, aber auch die Sichtweisen der unbeteiligten Beobachter – alle sind geprägt von Vorurteilen, Vermutungen, Halbwahrheiten und unterschiedlicher Wahrnehmung. Die Konstruktion des Stücks setzt auf die Urteilsfähigkeit des Publikums und wirkt über den Schlussapplaus hinaus. Unmittelbar danach entspannen sich Gespräche zwischen den Premierenbesucherinnen und -besuchern, wie er oder sie wohl geurteilt hätte. Die Meinungen gingen auseinander.

»Das Theaterstück erzählt, dass es keine einfachen Wahrheiten auf der Welt gibt. Je mehr man aus unterschiedlichen Blickwinkeln erfährt, desto unsicherer wird die Wahrheit. Wir dachten, dass dieses Thema bei ›Denken ohne Geländer‹ absolut dazugehört, weil man sehr viele Wahrheiten kennen muss, um richtig aufarbeiten zu können«, sagt TdA-Intendantin Dorotty Szalma zur Stückauswahl.

Regie: Nicola Bremer und Wiebke Heeren

Ausstattung: Gretl Kautzsch

Weitere Termine unter www.tda-stendal.de

Gedenken im Gespräch: »Wir dürfen nicht hassen«

Zeitzeuge Mieczysław Grochowski wirbt in Stendal für Verständigung

Sonntag, 2.2., 10 Uhr / Katharinenkirche Stendal

Fotos: Edda Gehrmann

Am Sonntag, 2. Februar 2025, hatten die Hansestadt Stendal, die Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt und das Maximilian-Kolbe-Werk zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in die Stendaler Katharinenkirche eingeladen. Ehrengast Mieczysław Grochowski aus Danzig nahm die knapp 100 Gäste mit in die Zeit, als er mit seiner Familie im Internierungs- und Arbeitslager Lebrechtsdorf-Potulitz eingesperrt war. Die Veranstaltung war Teil der Reihe »Denken ohne Geländer«.

Wenn Mieczysław Grochowski heute mit fast 86 Jahren über den Tag spricht, an dem seine Familie abgeholt wurde, ist alles wieder da: die weinende »Mutti«, die eigenen Tränen, die Baracke mit den vergitterten Fenstern, der Kapo mit der Peitsche, die Weißkohlsuppe mit den großen Würmern, die er nicht essen wollte. In den nächsten ca. eineinhalb Jahren wird »Mitek« die kargen Suppen aus Kartoffeln, Weißkohl oder Brennnesseln stets aufessen. »Wir hatten immer Hunger. Es gab nur 800 Kalorien am Tag, das ist zwischen Leben und Tod«, sagt er. Flöhe und Wanzen ließen kaum eine heile Stelle an der Haut des damals Vierjährigen. Im Lager Lebrechtsdorf-Potulitz starben Hunderte Kinder an Entkräftung, Krankheiten und Misshandlung. Mieczysław Grochowski berichtet auch von den Schreien der Mutter, als sie die Nachricht vom Tod des Vaters erhält. Er war im KZ interniert. Wie er starb, haben sie nie erfahren. Sein Grab findet der Sohn erst fast 40 Jahre später durch einen Zufall.

So sehr Mieczysław Grochowski das Publikum mit den furchtbaren Erfahrungen seiner frühen Kindheit bewegt, so sehr beeindruckt er es mit seiner menschenfreundlichen Einstellung. Von beidem zu erzählen ist ihm wichtig. »Wir müssen das Leben neu meistern, wir dürfen nicht hassen«, habe ihm seine Mutter beigebracht, die nach der Befreiung 1945 mit acht Kindern allein dastand. Eine deutsche Familie sei es gewesen, die ihnen das Leben rettete, indem sie das wenige, was sie selbst zu essen hatte, mit ihnen teilte. Mit einer deutschen Frau ist er glücklich verheiratet und ist überzeugt, dass es »das beste Leben hier in Deutschland« gibt. Jedes Jahr, wenn der pensionierte Berufsmusiker beim Gedenken auf dem Ehrenfriedhof in Potulice Trompete spielt, spielt er auch für die deutschen Kinder, die dort neben den polnischen begraben sind. Sie starben nach 1945 im selben Lager, als dort die Familien deutscher Kriegsverbrecher interniert waren, so Grochowski.

Der Ehrengast löste ein, was Stendals Oberbürgermeister Bastian Sieler in seiner Begrüßungsansprache betont hatte: »Ein Gespräch mit einem Zeitzeugen, ein Bericht aus erster Hand, das berührt noch einmal ganz anders als ein Geschichtsbuch.« Die Begegnung mit Mieczysław Grochowski führte auch die AfD-Anwürfe von einer »Fixierung auf den Schuldkult« gegen die Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt ad absurdum, auf die Maik Reichel, der Direktor der Landeszentrale, in seinem Grußwort eingegangen war. »Wir alle tragen eine Verantwortung, dass so etwas nicht wieder geschieht«, sagte Maik Reichel. Mit ihrem Antrag, die von ihm geleitete Einrichtung abzuschaffen, scheiterte die AfD-Landtagsfraktion kürzlich. Mieczysław Grochowski, der sich seit 2001 als Zeitzeuge engagiert, kam in den Tagen nach der Gedenkveranstaltung noch an mehreren Schulen in Sachsen-Anhalt mit jungen Menschen ins Gespräch, um die Erinnerung wach zu halten, zum Verständnis und zur Verständigung beizutragen. Aus Stendal verabschiedete er sich mit einem Stück auf seiner Trompete, das er jedes Jahr zum Gedenken in Potulice spielt.

VON SACHSEN-ANHALT NACH SHANGHAI

Ausstellungseröffnung: Jüdische Familien und die Flucht vor Verfolgung

Montag, 3.2., 16.30 Uhr / Wandelhalle im Stendaler Stadthaus Markt 14/15

In der Wandelhalle des Stendaler Stadthauses am Markt 14/15 ist bis zum 17. März 2025 die Ausstellung »Jüdische Familien und die Flucht vor der Verfolgung: Sachsen-Anhalt und Shanghai« zu sehen. Sie wurde am 3. Februar von Stendals Oberbürgermeister Bastian Sieler eröffnet. Dorothea Knauerhase von der Stendaler Geschichtswerkstatt ordnete das Thema historisch ein. Das Projekt der Jüdischen Studien Halle, konzipiert und umgesetzt von Dr. Anton Hieke, stellt anhand von Beispielbiografien die Geschichte jüdischer Familien aus dem heutigen Sachsen-Anhalt in Shanghai zwischen 1938 und 1949 dar. Ihre Nachkommen leben heute auf allen Kontinenten.

»Shanghai war für ein kurzes Zeitfenster zwischen 1938 und 1939 der einzige Ort auf der Welt, in dem Juden ohne Visum und Geldnachweis einreisen konnten. Es wurde zur letzten Zuflucht und zum ›Exil der kleinen Leute‹, nämlich derjenigen, die weder über Auslandskontakte noch über die finanziellen Mittel oder über nachgefragte Berufe verfügten, die ihnen eine frühe Emigration in andere Staaten ermöglicht hätten«, sagte Dorothea Knauerhase. Von rund 20.000 Geflüchteten aus Deutschland und Österreich lassen sich bisher etwa 200 Menschen aus dem Gebiet des heutigen Bundeslandes Sachsen-Anhalt in Shanghai nachweisen. In der Ausstellung wird auch über die Familie Gabriel berichtet, die in Stendal im Schadewachten 31 das Kaufhaus Dobrin führte. Der alteingesessene Betrieb, so ist zu erfahren, hatte zahlreiche Stammkundschaft und war bekannt für seinen guten Stand in der Stadt.

Die Ausstellung wird auf Initiative der Geschichtswerkstatt Stendal im Rahmen von »Denken ohne Geländer« in der Wandelhalle des Stendaler Stadthauses gezeigt. Mitglieder der Geschichtswerkstatt haben mit Rechercheergebnissen an der Gestaltung mitgewirkt. Dank einer Förderung durch die Partnerschaften für Demokratie mit Mitteln aus dem Bundesprogramm »Demokratie leben!« wurden Roll-Ups gedruckt, die unkompliziert an verschiedenen Orten gezeigt werden können.

Über Israel und Palästina sprechen

Trialog-Projekt schaut aus verschiedenen Perspektiven auf den Konflikt

4.2., 19 Uhr / Kleine Markthalle Stendal, Hallstraße 49

Wenn es um Israel und Palästina geht, prallen die Ansichten oft hart aufeinander. Gespräche eskalieren, werden abgebrochen oder kommen erst gar nicht zustande. Shai Hoffmann, deutscher Jude mit israelischen Wurzeln, und die Deutsch-Palästinenserin Jouanna Hassoun haben auch nach dem schrecklichen Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 nicht aufgehört, miteinander zu reden. Im Gegenteil. Der Sozialunternehmer und Aktivist und die Menschenrechtsaktivistin und politische Bildnerin entwickelten das multiperspektivische Projekt »Trialoge«, mit dem sie und engagierte Trialog-Pat*innen an Schulen in ganz Deutschland unterwegs sind. Jeweils ein Gesprächspartner bringt als Betroffener des Konflikts die jüdische/israelische und einer die palästinensische Identität in den Austausch ein. Ziel ist es, gemeinsam mit jungen Menschen einen Ort des gegenseitigen Zuhörens, der Verständigung, des Aushaltens und des Wachsens zu schaffen.

Am Dienstag, 4. Februar, um 19.00 Uhr bot „Denken ohne Geländer“ die Gelegenheit, mehr darüber zu erfahren und selbst in die Diskussion zu gehen. Projekt-Initiator Shai Hoffmann und der Deutsch-Palästinenser Zakariyya Meißner waren online in Stendals Kleine Markthalle geschaltet, um über ihr Konzept und ihre Erfahrungen zu sprechen und die Fragen der Gäste zu beantworten. In den Schulen treffen sie auf junge Menschen, »die durch Social Media so verblendet sind, dass sie die eine Seite als Dämon und die andere als Täter sehen. Durch unsere Präsenz können sie verstehen, dass es auch andere Wege gibt, miteinander zu sprechen. Sie merken, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, aber immer den gemeinsamen Nenner der Menschlichkeit finden«, so Shai Hoffmann. Auch weiterführende Gespräche mit Lehrkräften und Bildungsmaterialien werden von der Gesellschaft im Wandel gGmbH als Projektträgerin angeboten.

In vielen Schulen entstehe durch die Trialoge zum ersten Mal ein Raum für offenen Austausch zum Nahostkonflikt, der auch Emotionen zulässt. Den Zugang zu den Schülern stellen die Gesprächspartnerinnen und -partner durch ihre eigenen Biografien her. »Während für meine Großeltern Israel nach dem furchtbaren Holocaust ein sicherer Heimathafen war und ein großes Geschenk, haben Menschen in den Familien von Zakariyya und Jouanna ihre Heimat verloren, sind geflüchtet oder einige getötet worden«, sagte Shai Hoffmann. In den Trialogen wird das Leid auf beiden Seiten anerkannt. »Ich wünsche mir, dass wir Gruppen nicht gegeneinander ausspielen«, betonte der Projekt-Initiator und fügte hinzu: »Wenn wir so leben würden, wie es im Grundgesetz steht, würden wir gut leben.«

Weitere Informationen:

setzt sich mit seiner Arbeit für Dialog und Verständigung ein – ob durch das Schulprojekt »Trialoge«, den Podcast »Über Israel und Palästina sprechen« oder das gleichnamige Tiny Space-Projekt. Als Geschäftsführer der gemeinnützigen Gesellschaft im Wandel GmbH realisiert er Bildungs- und Dialogformate, die Brücken bauen und den gesellschaftlichen Diskurs mitgestalten und stärken sollen.

hat in Freiburg Islamwissenschaft studiert und bringt langjährige Erfahrung in der Prävention von islamistischer und rechtsextremistischer Radikalisierung mit. Als Deutsch-Palästinenser möchte er durch sein Engagement zur Versachlichung des Nahost-Konflikts beitragen und Räume schaffen, in denen Menschen sich fair und offen mit dem Thema auseinandersetzen können, um das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben in Frieden und Freiheit zu fördern.

»Trialog - Wie wir über Israel und Palästina sprechen« von Jouanna Hassoun, Maike Harel und Shai Hoffmann erschien im September 2024 im Quadriga-Verlag als Buch.

Auf der Website der Gesellschaft im Wandel gGmbH stehen kostenlose Bildungsmaterialien zum Israel-Palästina-Konflikt zur Verfügung.

SCHLAMASSEL

Film und Gespräch mit Regisseurin Sylke Enders und Kameramann Jakob Wehrmann

Donnerstag, 6.2., 17.30 Uhr / Uppstall Kinos Stendal

Freitag, 7.2., 17 Uhr / Kunstplatte Stendal

Foto 1: Regisseurin und Buchautorin Sylke Enders © déjà-vu film

Foto 2: Johanna (Mareike Beykirch) und ihre Mutter Helga (Lina Wendel) auf der Rückfahrt von der Beerdigung der Großmutter. © JORONI Film/CZAR Film

1997. Klonschaf Dolly lebt, aber Oma ist tot und schon zerfleischt sich die Familie. Johannas Seele tobt. Sie gibt sich keine Zeit zum Trauern. Die 32-jährige Praktikantin einer Brandenburger Lokalredaktion zerreibt sich zwischen Selbstabwertung und Anerkennungswunsch. Als sie auf das Originalfoto einer KZ-Aufseherin stößt, konfrontiert sie die mittlerweile achtzigjährige Anneliese Deckert damit. Doch statt einer Zielscheibe für ihre Unzufriedenheit und Wut begegnet Johanna ihrem eigenen Schlamassel.

Regisseurin Sylke Enders verfilmte mit »Schlamassel« ihr eigenes Buch. Im Rahmen von »Denken ohne Geländer« ist ihr Film zweimal zu sehen: am Donnerstag, 6. Februar, um 17.30 Uhr in den Uppstall Kinos Stendal und am Freitag, 7. Februar, um 17 Uhr in der Kunstplatte Stendal (Adolph-Menzel-Straße 18, Ladenzeile in Stendal-Stadtsee).

»Es ist ein Film, der sensibel macht, für das unbewusste Wirken der Vergangenheit in jedem von uns, denn es ist immer die Vergangenheit, die in der Gegenwart weiterlebt. An die Stelle von Aufarbeitung, Trauer, tritt psycho-sozialer Immobilismus, Erinnerungsverweigerung, Verleugnung in Form von Gefühlsabwehr und Gefühlsstarre. Ob zur Nazi-Zeit, während des SED-Regimes oder im vereinten Deutschland, in den Familienstrukturen hat sich die innere Enge der Eltern auf tragische Weise fortgepflanzt«, sagt Sylke Enders. Ihr Werk thematisiere die Weitergabe nicht aufgearbeiteter Geschichte bzw. familiärer Traumata anhand zweier Familien, in denen die Gesprächskultur aufs Notwendigste reduziert ist und oft in Form eines Schlagabtauschs stattfindet.

»Schlamassel« erlebte seine Premiere 2023 als Eröffnungsfilm des 32. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern. Mareike Beykirch (*1986), die als Johanna ihre erste Hauptrolle spielt, wurde prompt mit dem Darstellerpreis als Beste Nachwuchsschauspielerin ausgezeichnet. Lore Stefanek (*1943) als Anneliese Deckert erhielt 2024 den Deutschen Schauspielpreis in der Kategorie dramatische Nebenrolle. Nach den Filmvorführungen in Stendal stehen Regisseurin und Buchautorin Sylke Enders und Kameramann Jakob Wehrmann zum Gespräch bereit.

Weitere Informationen:

Ein »Shanghailander« erzählt

»Denken ohne Geländer« endet mit Lebensgeschichten jüdischer Emigranten in Shanghai

Sonntag, 9.2., 14 Uhr / Café »bohne & praline« am Stendaler Marktplatz

Mit bewegenden Lebensgeschichten ging am Sonntag, 9. Februar, die Reihe »Denken ohne Geländer« für 2025 zu Ende. Über 50 Gäste bekamen im Café »bohne & praline« einen Eindruck davon, was es für jüdische Menschen bedeutete, aus Deutschland nach Shanghai zu fliehen und dort zu leben. Zwischen 1938 und 1939 war das von den Japanern besetzte Shanghai der einzige Ort auf der Welt, in den Juden ohne Visum und Geldnachweis einreisen konnten. Etwa 20.000 jüdische Deutsche und Österreicher nutzten dieses Schlupfloch, um sich vor den Nationalsozialisten zu retten.

Die Stendaler Geschichtswerkstatt hatte Prof. Dr. Kevin Ostoyich von der Valparaiso University, Indiana als Referenten eingeladen. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist das Schicksal der »Shanghaier Juden«. Anhand von Fotos und Dokumenten berichtete er anschaulich über die Sternbergs aus Cuxhaven, die 1939/40 aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Familienvater Hermann Sternberg war 1939 mit der Auflage aus dem Konzentrationslager Sachsenhausen entlassen worden, aus Deutschland auszureisen. Im Zentrum des Vortrages stand sein Sohn Gary Sternberg, der zum Zeitpunkt der Flucht acht Jahre alt war. In mehreren Gesprächen vertraute er Prof. Ostoyich seine Geschichte an und schenkte ihm kurz vor seinem Tod das kleine Englisch-Wörterbuch, mit dessen Hilfe seine Mutter auf der Flucht und später in Shanghai versuchte, sich zurechtzufinden.

Die Entbehrungen in Shanghai, von denen Gary Sternberg berichtete – es fiel das Wort »Drecksloch« für das den Juden zugewiesene Ghetto in Hongkew – aber auch, wie die Flüchtlinge im fremden Land ihr gerettetes Leben meisterten, darin findet der Prignitzer Peter Krips Parallelen zur Geschichte seiner Familie. »Ich bin in dem ›Drecksloch‹ geboren«, erzählte der 80-Jährige mit humorvollem Unterton am Sonntagnachmittag in Stendal. Wie Gary Sternbergs Vater Hermann musste auch sein Vater Hermann 1939 ins KZ, in diesem Fall Dachau, und kam nur frei, weil er die geplante Ausreise aus Deutschland glaubhaft machen konnte.

»Zeitzeuge« Peter Krips war zweieinhalb Jahre alt, als seine Eltern 1947 aus Shanghai in ihr Heimatland zurückkehrten. Seine ältere Schwester Sonja Mühlberger hatte im Exil mit ihren acht Jahren immerhin den Kindergarten und die Schule besucht. Sie trug später mit Publikationen und Vorträgen viel zur Aufarbeitung der Geschichte bei und engagiert sich noch immer als Zeitzeugin. »Alles, was ich weiß, hat mir meine Schwester erzählt«, sagte Peter Krips. In Stendal zeigte er auch einen Ausschnitt aus einem »Augenzeugen« von 1947 (Kino-Wochenschau der DEFA), der über die Rückkehr der ersten jüdischen Flüchtlinge aus Shanghai berichtet, mittendrin der kleine Peter.

»Shanghailander« – so nennen sich Menschen, die diese Lebensgeschichte teilen, und es gibt bis heute Kontakte zwischen denen, die damals als Kinder miteinander spielten, erzählte Peter Krips.

Der lebensfrohe, den Menschen zugewandte knapp 80-Jährige wird gern eingeladen, um über die Geschichte seiner Familie zu sprechen. Er hat dabei eine klare Botschaft: »Ich kann nur hoffen, dass immer mehr Menschen begreifen, dass wir alle gleich sind. Dass wir anders sind als andere entscheiden immer irgendwelche Leute, die mit Humanismus nichts im Sinn haben.«

Auch eine Stendaler Familie – die Gabriels, die im Schadewachten das Kaufhaus Dobrin führten – rettete ihr Leben durch Flucht nach Shanghai. Ihr Schicksal greift die Ausstellung »Jüdische Familien und die Flucht vor der Verfolgung: Sachsen-Anhalt und Shanghai« auf, die noch bis zum 17. März in der Wandelhalle des Stendaler Stadthauses am Markt 14/15 zu sehen ist.